スポンサーサイト

臼蓋形成不全

臼蓋形成不全(きゅうがいけいせいふぜん)、股関節にトラブルがない方には聞きなれない病名ですね!

股関節の周辺の痛みでよく来院されます。

整形外科を受診後、臼蓋形成不全と言われたと診断を受けておられる場合が多いです。

歩いたり、走ったり、階段の上り下りなどがキッカケで痛みが出るようになるケースが多いです。

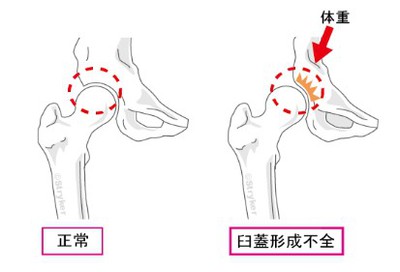

これは骨盤の臼蓋(股関節骨頭を納める穴)という受け皿のような部分があり、大腿骨の骨頭が納まるように構成されています。その臼蓋の形状が小さすぎたり、上の笠が少なかったりなどの不完全なために、股関節に痛みが生じます。これを臼蓋形成不全といいます。

図にありますように、骨盤側の臼蓋の上部分がしっかりある場合は、股関節が安定していますが。右の図のように股関節が不安定な関節を形成する環境では痛みが出る可能性があります。

通常は少しの形成不全では、すぐに痛みが出るわけではありませんが、30代前後~40代の年齢で、久しぶりにハードが運動をしたり、階段の上り下りが辛かったり、走りこんだりした結果、股関節の内外に違和感が出始めたりします。当初はその痛みも治まったりしますが、再び違和感や痛みとなって症状が出て来ます。その関係で、心配されて整形外科を受診、臼蓋形成不全の診断になります。

そういう方でも若い頃は運動していて問題は起きません。ハードな運動でも柔軟性と筋力によって悪い影響にはならないようです。やはり筋力のお陰のようです。

なぜ臼蓋形成不全になったのか?

その原因はいろいろありますが、まずは、子供の頃、特に0歳児からの環境が影響していると考えています。

赤ちゃんが歩行するまでには、うつ伏せからのハイハイする時期があります。

この時期に、すぐに歩行に乗せたりする親御さんがおられますが、これを止めたほうがいいです。

ハイハイさせることで、自分の体重を骨盤を通じて股関節に伝えます。このハイハイの環境が骨盤の臼蓋形成に繋がり、その後に歩行へと移ります。この過程が少ないと、所定の位置への負荷が少な過ぎて、形成が不完全になると考えています。

【臨床】

お母様と一緒に治療を受けられている娘さん(29歳)も股関節周辺の痛みでした。

学生時代はバドミントンをされていて活発なお嬢さんだったそうです。

お母様にお尋ねしたところ、ハイハイはあまりせずに歩き出すのが早かったそうです。

骨の成長は、遺伝と刺激によって形成されますので、その影響が少なからずあったのだと思います。

臼蓋形成不全も初期のさほど心配する必要のないものから、変形性の股関節症に移行しているものまであります。

数ミリある軟骨が目減りして、骨頭や臼蓋が変形して行きます。変形が進むと歩行ができなくなり、人工関節の置換手術となります。

できる限り自分の骨で生活したいですね。

上記のお嬢さんは、初めての違和感や痛みでしたので、3回ほどの矯正で痛みは消失しています。

股関節のズレは、上方そして内旋、骨盤がPI-EX、仙骨は上方そして後方です。

膝関節の前方のズレでした。

座り方をしっかり覚えて頂きました。

このような検査と矯正はカイロプラクティックのみです。

股関節の違和感や痛みでお困りの方、膝や股関節トラブルは早期治療が必須です。

なぜなら、変形が進むときれいな骨の形状には戻りません。変形が進む前にチェックが必要です。

過去に一度でも痛んだことがある方は、ご相談ください。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

股関節の周辺の痛みでよく来院されます。

整形外科を受診後、臼蓋形成不全と言われたと診断を受けておられる場合が多いです。

歩いたり、走ったり、階段の上り下りなどがキッカケで痛みが出るようになるケースが多いです。

これは骨盤の臼蓋(股関節骨頭を納める穴)という受け皿のような部分があり、大腿骨の骨頭が納まるように構成されています。その臼蓋の形状が小さすぎたり、上の笠が少なかったりなどの不完全なために、股関節に痛みが生じます。これを臼蓋形成不全といいます。

図にありますように、骨盤側の臼蓋の上部分がしっかりある場合は、股関節が安定していますが。右の図のように股関節が不安定な関節を形成する環境では痛みが出る可能性があります。

通常は少しの形成不全では、すぐに痛みが出るわけではありませんが、30代前後~40代の年齢で、久しぶりにハードが運動をしたり、階段の上り下りが辛かったり、走りこんだりした結果、股関節の内外に違和感が出始めたりします。当初はその痛みも治まったりしますが、再び違和感や痛みとなって症状が出て来ます。その関係で、心配されて整形外科を受診、臼蓋形成不全の診断になります。

そういう方でも若い頃は運動していて問題は起きません。ハードな運動でも柔軟性と筋力によって悪い影響にはならないようです。やはり筋力のお陰のようです。

なぜ臼蓋形成不全になったのか?

その原因はいろいろありますが、まずは、子供の頃、特に0歳児からの環境が影響していると考えています。

赤ちゃんが歩行するまでには、うつ伏せからのハイハイする時期があります。

この時期に、すぐに歩行に乗せたりする親御さんがおられますが、これを止めたほうがいいです。

ハイハイさせることで、自分の体重を骨盤を通じて股関節に伝えます。このハイハイの環境が骨盤の臼蓋形成に繋がり、その後に歩行へと移ります。この過程が少ないと、所定の位置への負荷が少な過ぎて、形成が不完全になると考えています。

【臨床】

お母様と一緒に治療を受けられている娘さん(29歳)も股関節周辺の痛みでした。

学生時代はバドミントンをされていて活発なお嬢さんだったそうです。

お母様にお尋ねしたところ、ハイハイはあまりせずに歩き出すのが早かったそうです。

骨の成長は、遺伝と刺激によって形成されますので、その影響が少なからずあったのだと思います。

臼蓋形成不全も初期のさほど心配する必要のないものから、変形性の股関節症に移行しているものまであります。

数ミリある軟骨が目減りして、骨頭や臼蓋が変形して行きます。変形が進むと歩行ができなくなり、人工関節の置換手術となります。

できる限り自分の骨で生活したいですね。

上記のお嬢さんは、初めての違和感や痛みでしたので、3回ほどの矯正で痛みは消失しています。

股関節のズレは、上方そして内旋、骨盤がPI-EX、仙骨は上方そして後方です。

膝関節の前方のズレでした。

座り方をしっかり覚えて頂きました。

このような検査と矯正はカイロプラクティックのみです。

股関節の違和感や痛みでお困りの方、膝や股関節トラブルは早期治療が必須です。

なぜなら、変形が進むときれいな骨の形状には戻りません。変形が進む前にチェックが必要です。

過去に一度でも痛んだことがある方は、ご相談ください。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

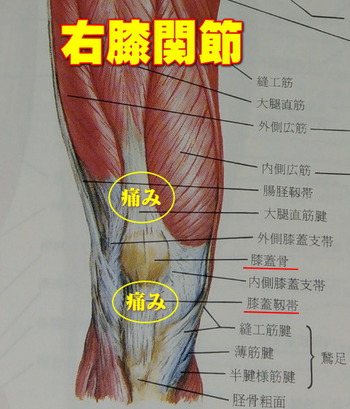

ジャンパー膝

ジャンパー膝

別名、ジャンパーズニーと呼んだりしますが、

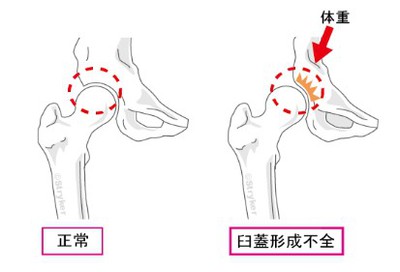

痛みが出る部位は、膝のお皿の下(膝蓋腱)、お皿の上(膝蓋大腿靭帯)です。

特にお皿の下の膝蓋靭帯の炎症が多いです。

この症状は、ジャンパー膝というくらい飛び上がるスポーツに多く、膝に負荷が掛かりやすい運動で起きる症状です。

飛び上がるスポーツにはバレーボールやバスケットボール、膝の負荷が大きいサッカーや陸上の走り高跳びの選手です。

ジャンパー膝というので、飛び跳ねるスポーツに多いように感じますが、長距離の陸上選手や野球など、その他の運動でも起き得ます。

痛みの発生部位は、

膝のお皿の腱の部分に出ます。

画像の黄色い○印の部位に頻発します。

ご家庭の小学校5年生でバスケットをしている子供達にもよく出てますね。成長痛も絡んでいます。

発症のメカニズムは、

繰り返し飛び上がったり、深くしゃがんだり、階段を頻繁に昇り降りした際に痛めることが多いです。

発生原因は、

オーバーユースです。つまり使いすぎです。

使いすぎで無理していますので、休息・休養が必要です。

出始めの頃だと休憩したり、休養を取ることで痛みは出なくなりますが、ちょっと楽と思って運動を継続すると再度痛みが出てきます。

炎症が中程度になると、練習中に出たり、練習終わっても少しの間痛みを感じます。

酷くなると、数段の階段の昇り降り、座位から立ち上げるだけで痛みが出ます。こうなると、しっかりとした治療が必要です。

練習を休んで治療に専念しないと完治はありません。

日頃からのメンテナンスが大切です。

少しぐらいと思って練習を再開すると、治りかけから更に悪化を招きます。

カイロプラクティックでは、

足関節、膝関節、股関節、骨盤、腰椎と矯正し、全体のバランスを修正し、再度膝周辺のゆがみを矯正します。

さらにお皿の矯正を行い、必要に応じて筋肉テーピングを施します。

膝の関節は、あちこちズレている場合が多く、痛みが出るのは必然というケースばかりです。

過去に何人もの選手を調整していますが、とても良いと喜ばれています。

成長期のお子さん達にもたまに発生しますし、成長期特有のオスグッド病も診ております。

我慢せずに早期の調整にご予約下さい。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

別名、ジャンパーズニーと呼んだりしますが、

痛みが出る部位は、膝のお皿の下(膝蓋腱)、お皿の上(膝蓋大腿靭帯)です。

特にお皿の下の膝蓋靭帯の炎症が多いです。

この症状は、ジャンパー膝というくらい飛び上がるスポーツに多く、膝に負荷が掛かりやすい運動で起きる症状です。

飛び上がるスポーツにはバレーボールやバスケットボール、膝の負荷が大きいサッカーや陸上の走り高跳びの選手です。

ジャンパー膝というので、飛び跳ねるスポーツに多いように感じますが、長距離の陸上選手や野球など、その他の運動でも起き得ます。

痛みの発生部位は、

膝のお皿の腱の部分に出ます。

画像の黄色い○印の部位に頻発します。

ご家庭の小学校5年生でバスケットをしている子供達にもよく出てますね。成長痛も絡んでいます。

発症のメカニズムは、

繰り返し飛び上がったり、深くしゃがんだり、階段を頻繁に昇り降りした際に痛めることが多いです。

発生原因は、

オーバーユースです。つまり使いすぎです。

使いすぎで無理していますので、休息・休養が必要です。

出始めの頃だと休憩したり、休養を取ることで痛みは出なくなりますが、ちょっと楽と思って運動を継続すると再度痛みが出てきます。

炎症が中程度になると、練習中に出たり、練習終わっても少しの間痛みを感じます。

酷くなると、数段の階段の昇り降り、座位から立ち上げるだけで痛みが出ます。こうなると、しっかりとした治療が必要です。

練習を休んで治療に専念しないと完治はありません。

日頃からのメンテナンスが大切です。

少しぐらいと思って練習を再開すると、治りかけから更に悪化を招きます。

カイロプラクティックでは、

足関節、膝関節、股関節、骨盤、腰椎と矯正し、全体のバランスを修正し、再度膝周辺のゆがみを矯正します。

さらにお皿の矯正を行い、必要に応じて筋肉テーピングを施します。

膝の関節は、あちこちズレている場合が多く、痛みが出るのは必然というケースばかりです。

過去に何人もの選手を調整していますが、とても良いと喜ばれています。

成長期のお子さん達にもたまに発生しますし、成長期特有のオスグッド病も診ております。

我慢せずに早期の調整にご予約下さい。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

膝の痛みや腫れの原因

膝が痛い!というケースで沢山の方がご来院されてます。

何かをしていてテーブルや箪笥にぶつけたり、仕事上の作業中に打撲する。膝から崩れて床で強打するなど、、、痛みますね。

またスポーツの動作の繰り返しや強化するための過負荷でも痛めることがありますし、選手同士の衝突や接触などで負傷することもあります。そういう場合は、原因がある程度明確なので少し安心です。

膝が痛んで腫れ上げるケースでは、大きく分けて2つです。

一つは、前十字靭帯の断裂、もしくは部分断裂です。

断裂ですので、あきらかに何らかの衝撃が発生したはずです。何もなくて膝の靭帯が断裂することはありません。

二つ目は、膝の周辺が腫れて痛む半月板の損傷です。

損傷と書いていますが事故等を起こしたものではなく、年齢的に高齢に近づくと膝が弱くなり、半月板が弱くなったり薄くなったりして損傷していきます。

痛みが徐々に出てきたり、膝に腫れぽったい感触が出てきます。腫れが大きくなると痛み出します。

あとはその程度の問題です。

しかし、何もしていないのに膝が痛み出した!← こういう方が多い。

膝が腫れていると仰る方、腫れて痛い!という方がおられます。

中には10年以上前に負傷した膝が最近何となくおかしい、、、、そういう方も!

年齢的には中高年です。特に60代からは増えてきます。

痛みが出るということは、あきらかに膝を構成する組織のどこかに何かが起きていると思って下さい。

違和感や少しの痛みで心配だったが、数日経過したら楽になった。という方も多いです。その内、引いていた痛みが再発したり、腫れを伴ったりして来ることも!

膝の構造や組織は、体重が掛かっていながら動きを求められる大変な環境なのです。違和感があれば、すぐに何らかの処置をされることをお勧めします。

次回からは、もっと詳しく原因等を含め、臨床ケースもあわせて書きたいと思います。

実は、私達のカイロプラクティックでは、膝関節がずれてしまうことで痛みや違和感への検査と矯正を実施しています。

検査も矯正もすごく楽なもので、ほとんどの方が驚かれます。

万一、すでに膝を痛めて困ってるという方は、早期にご相談下さい。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

何かをしていてテーブルや箪笥にぶつけたり、仕事上の作業中に打撲する。膝から崩れて床で強打するなど、、、痛みますね。

またスポーツの動作の繰り返しや強化するための過負荷でも痛めることがありますし、選手同士の衝突や接触などで負傷することもあります。そういう場合は、原因がある程度明確なので少し安心です。

膝が痛んで腫れ上げるケースでは、大きく分けて2つです。

一つは、前十字靭帯の断裂、もしくは部分断裂です。

断裂ですので、あきらかに何らかの衝撃が発生したはずです。何もなくて膝の靭帯が断裂することはありません。

二つ目は、膝の周辺が腫れて痛む半月板の損傷です。

損傷と書いていますが事故等を起こしたものではなく、年齢的に高齢に近づくと膝が弱くなり、半月板が弱くなったり薄くなったりして損傷していきます。

痛みが徐々に出てきたり、膝に腫れぽったい感触が出てきます。腫れが大きくなると痛み出します。

あとはその程度の問題です。

しかし、何もしていないのに膝が痛み出した!← こういう方が多い。

膝が腫れていると仰る方、腫れて痛い!という方がおられます。

中には10年以上前に負傷した膝が最近何となくおかしい、、、、そういう方も!

年齢的には中高年です。特に60代からは増えてきます。

痛みが出るということは、あきらかに膝を構成する組織のどこかに何かが起きていると思って下さい。

違和感や少しの痛みで心配だったが、数日経過したら楽になった。という方も多いです。その内、引いていた痛みが再発したり、腫れを伴ったりして来ることも!

膝の構造や組織は、体重が掛かっていながら動きを求められる大変な環境なのです。違和感があれば、すぐに何らかの処置をされることをお勧めします。

次回からは、もっと詳しく原因等を含め、臨床ケースもあわせて書きたいと思います。

実は、私達のカイロプラクティックでは、膝関節がずれてしまうことで痛みや違和感への検査と矯正を実施しています。

検査も矯正もすごく楽なもので、ほとんどの方が驚かれます。

万一、すでに膝を痛めて困ってるという方は、早期にご相談下さい。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

注意が必要なO脚&変形膝!

先般より、O脚について投稿しています。

O脚や変形性の膝関節症でお悩みの方は過去の記事からお読み下さい。

このレントゲンは膝関節の変形が大きく出てしまった方のものです。

歩行は体を左右に振りながら、膝を曲げずに歩きます。

また見た目は、明らかなO脚状態です。

O脚は一日してならず!

子供の頃からの生活習慣=座り方の癖によってO脚は形成されて行きます。

O脚といえば、女性に多いのですが、

正座や横座り、ぺちゃんこ座り(女の子座り)で特に下腿(膝から下)への影響によります。

成長期のお子さんでしたら遅くはないので、知りえた情報をしっかり守ってO脚になりやすい習慣を止めて行きましょう!

そのことで、大きなO脚になることを軽減停止することができます。

また中年以降、変形性の膝関節症で悩まなくてよくなります。

下の図は、O脚が酷くなると、先々変形性の膝関節症になりやすい傾向あるO脚です。

少しの変形では、どんな座り方も可能ですが、徐々に違和感が出てきて、正座がし辛くなったり、階段の昇り降り時の違和感や痛みを感じるようになります。

時には、膝が腫れて膨らんで痛くなったり、曲げ伸ばしで痛みが生じるケースも!

それらを繰り返していると、水で腫れていたと思っていた膝が

骨自体が大きくなったように感じてきます。

こうなると、すでに膝の変形はかなり進んで来ています。

すでに変形性の膝関節症でお悩みの方は、

従来の座り方と比較して、変形が拡大しないように習慣的な座り方を止めて下さい。

膝が頻繁に痛む場合は、必ず椅子の生活に変えましょう!

それだけでも膝への負担は減らすことができます。

これまで何人もの変形性膝関節症の患者さんを診て来ましたが、

正座でできる方は、少しの違和感を我慢してまで行っておられますし、

横座りをついついしてしまうと嘆いておられます。

そういう方は、床に座らず椅子座りに変えて下さいね。

椅子の生活に変えたことで、膝の負担も軽減し、腰も良くなったという方は多いです。

余りにも酷い変形だと、残された道は手術です。

人工関節に入れ替えねばなりません。

そうならないために、少しの違和感でも当センターに診せて下さい。

少々の変形でしたら、まだ痛みを取り除くことが可能かも知れません。

膝の腫れも数日で無くなる施療法を行っています。

50代~60代の方でしたら、ぜひご相談下さい。

ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

O脚や変形性の膝関節症でお悩みの方は過去の記事からお読み下さい。

このレントゲンは膝関節の変形が大きく出てしまった方のものです。

歩行は体を左右に振りながら、膝を曲げずに歩きます。

また見た目は、明らかなO脚状態です。

O脚は一日してならず!

子供の頃からの生活習慣=座り方の癖によってO脚は形成されて行きます。

O脚といえば、女性に多いのですが、

正座や横座り、ぺちゃんこ座り(女の子座り)で特に下腿(膝から下)への影響によります。

成長期のお子さんでしたら遅くはないので、知りえた情報をしっかり守ってO脚になりやすい習慣を止めて行きましょう!

そのことで、大きなO脚になることを軽減停止することができます。

また中年以降、変形性の膝関節症で悩まなくてよくなります。

下の図は、O脚が酷くなると、先々変形性の膝関節症になりやすい傾向あるO脚です。

少しの変形では、どんな座り方も可能ですが、徐々に違和感が出てきて、正座がし辛くなったり、階段の昇り降り時の違和感や痛みを感じるようになります。

時には、膝が腫れて膨らんで痛くなったり、曲げ伸ばしで痛みが生じるケースも!

それらを繰り返していると、水で腫れていたと思っていた膝が

骨自体が大きくなったように感じてきます。

こうなると、すでに膝の変形はかなり進んで来ています。

すでに変形性の膝関節症でお悩みの方は、

従来の座り方と比較して、変形が拡大しないように習慣的な座り方を止めて下さい。

膝が頻繁に痛む場合は、必ず椅子の生活に変えましょう!

それだけでも膝への負担は減らすことができます。

これまで何人もの変形性膝関節症の患者さんを診て来ましたが、

正座でできる方は、少しの違和感を我慢してまで行っておられますし、

横座りをついついしてしまうと嘆いておられます。

そういう方は、床に座らず椅子座りに変えて下さいね。

椅子の生活に変えたことで、膝の負担も軽減し、腰も良くなったという方は多いです。

余りにも酷い変形だと、残された道は手術です。

人工関節に入れ替えねばなりません。

そうならないために、少しの違和感でも当センターに診せて下さい。

少々の変形でしたら、まだ痛みを取り除くことが可能かも知れません。

膝の腫れも数日で無くなる施療法を行っています。

50代~60代の方でしたら、ぜひご相談下さい。

ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

O脚=内股立ち(6)

こんにちは!

O脚予防、改善のための役立つ情報です。

今回は第6弾「内股立ちをしない」です。

内股立ちの場合、以下のような足の裏の位置になっています。

O脚の大半は、内股気味です。

内股の方は、ほぼ無意識なのですが、

見た目にもふくらはぎが外側に膨らんで見えます。

立った状態で内股を作るためには

股関節も膝関節も内側に強く捻った筋力が入ります。

骨盤は後ろと坐骨が開いて、股関節は少し外へ、そして内側に捻れます。

それを続けていると、徐々にO脚は拡大して行きます。

内股立ちをされる人に尋ねると、やはり殆ど意識はされていません。

内股立ちをしている人は、正座よりもぺちゃんこ座りが多いです。

ぺちゃんこ座りは、ちゃんとした正座よりもふくらはぎを外側にはみ出した状態ですね。

O脚にも種類があり、

・両膝が全く離れた全体的なO脚(X脚のように見えるO脚)

・膝辺りはくっつきそうなくらい近づいて、膝から下が外に膨らんだO脚

・がに股O脚

上二つは、膝のお皿が内側を向いて、ガニ股O脚はお皿が外を向いています。

若い女性、特に十代の女性がしている傾向があるようですが、

O脚を促進しますので、出来るだけ止めることをお勧めします。

内股傾向の強い方は、なんとあぐらができません。

あぐらをすると、膝が両端に倒れずに宙に浮いた状態になります。

片側だけあぐらができる人は、横座りの方です。

内股立ちや内股歩きを止めるだけで、大きなO脚方向へは進みません。

若いときのO脚は可愛げがあっても、50代以降は膝関節の変形で大変になります。

気付いたその日から内股立ち、内股歩きをやめて下さいね。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティックセンター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

O脚予防、改善のための役立つ情報です。

今回は第6弾「内股立ちをしない」です。

内股立ちの場合、以下のような足の裏の位置になっています。

O脚の大半は、内股気味です。

内股の方は、ほぼ無意識なのですが、

見た目にもふくらはぎが外側に膨らんで見えます。

立った状態で内股を作るためには

股関節も膝関節も内側に強く捻った筋力が入ります。

骨盤は後ろと坐骨が開いて、股関節は少し外へ、そして内側に捻れます。

それを続けていると、徐々にO脚は拡大して行きます。

内股立ちをされる人に尋ねると、やはり殆ど意識はされていません。

内股立ちをしている人は、正座よりもぺちゃんこ座りが多いです。

ぺちゃんこ座りは、ちゃんとした正座よりもふくらはぎを外側にはみ出した状態ですね。

O脚にも種類があり、

・両膝が全く離れた全体的なO脚(X脚のように見えるO脚)

・膝辺りはくっつきそうなくらい近づいて、膝から下が外に膨らんだO脚

・がに股O脚

上二つは、膝のお皿が内側を向いて、ガニ股O脚はお皿が外を向いています。

若い女性、特に十代の女性がしている傾向があるようですが、

O脚を促進しますので、出来るだけ止めることをお勧めします。

内股傾向の強い方は、なんとあぐらができません。

あぐらをすると、膝が両端に倒れずに宙に浮いた状態になります。

片側だけあぐらができる人は、横座りの方です。

内股立ちや内股歩きを止めるだけで、大きなO脚方向へは進みません。

若いときのO脚は可愛げがあっても、50代以降は膝関節の変形で大変になります。

気付いたその日から内股立ち、内股歩きをやめて下さいね。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティックセンター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

O脚=片足立ち(5)

皆さん、こんにちは!

今回は、O脚改善?予防の第5弾です。

「5.立っている時、片側のみに体重を掛けない」

今はどうなのでしょう?

昔は「休め!」といわれると、片足に体重を掛けて、片足は斜め前に出していました。

これを見て、えーっ、ダメなの~?と思われる人も多いでしょうね。

ダメ!というより、この立ち方を長時間、又は立ってる際に繰り返すとどうなるのか?

普通にやってしまいそうな立ち姿勢なので、気付いたらしてしまっていたという方ばかりだと思います。

短い時間であればまったく気にすることはありません。

何かの時に立っている姿勢はあちこちで見かけますが、気付いたら同じ側という方もおられるでしょう!

この片足立ちとは、全体重を片足に載せるわけではなく

朝礼時に休め!と号令と共に、左右のどちらかの足を前に

その反対側の足に体重を載せて立っている姿勢のことです。

この立ち時間が多かったり、習慣になってしまうと

股関節が少し外側へ飛び出してきます。

患者さんで、この習慣的な立ち方の方は非常に多いです。そして、なぜか女性ばかりです。

治療ベッドに寝て頂くと、どちらかの股関節が少し出っ張ってます。

横座りやぺちゃんこ座りの習慣があると、O脚まっしぐらです。

立ち仕事が多いのか?

そういう癖が繰り返されている傾向があります。

今は休めの姿勢でも、両脚を均等に広げて腰の後ろで手をつかむ!だと思いますが、炊事や立ち仕事など注意が必要ですね。

股関節が外に飛び出した状態だと、さらにO脚を増強します。

ここにO脚を予防したい、改善したいという方は特に注意をされて下さい。

股関節を内側に圧する脚を伸ばしたストレッチ等は非常にお薦めです。

ぜひ、チャレンジなさってくださいね。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティックセンター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

今回は、O脚改善?予防の第5弾です。

「5.立っている時、片側のみに体重を掛けない」

今はどうなのでしょう?

昔は「休め!」といわれると、片足に体重を掛けて、片足は斜め前に出していました。

これを見て、えーっ、ダメなの~?と思われる人も多いでしょうね。

ダメ!というより、この立ち方を長時間、又は立ってる際に繰り返すとどうなるのか?

普通にやってしまいそうな立ち姿勢なので、気付いたらしてしまっていたという方ばかりだと思います。

短い時間であればまったく気にすることはありません。

何かの時に立っている姿勢はあちこちで見かけますが、気付いたら同じ側という方もおられるでしょう!

この片足立ちとは、全体重を片足に載せるわけではなく

朝礼時に休め!と号令と共に、左右のどちらかの足を前に

その反対側の足に体重を載せて立っている姿勢のことです。

この立ち時間が多かったり、習慣になってしまうと

股関節が少し外側へ飛び出してきます。

患者さんで、この習慣的な立ち方の方は非常に多いです。そして、なぜか女性ばかりです。

治療ベッドに寝て頂くと、どちらかの股関節が少し出っ張ってます。

横座りやぺちゃんこ座りの習慣があると、O脚まっしぐらです。

立ち仕事が多いのか?

そういう癖が繰り返されている傾向があります。

今は休めの姿勢でも、両脚を均等に広げて腰の後ろで手をつかむ!だと思いますが、炊事や立ち仕事など注意が必要ですね。

股関節が外に飛び出した状態だと、さらにO脚を増強します。

ここにO脚を予防したい、改善したいという方は特に注意をされて下さい。

股関節を内側に圧する脚を伸ばしたストレッチ等は非常にお薦めです。

ぜひ、チャレンジなさってくださいね。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティックセンター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

O脚=膝組み(4)

こんにちは!

毎日良い天気が続いていますが、今日は小雨が降ってますね。

でも、それほど梅雨を感じません。

さて、本日はO脚についての第4段「膝を組む」です。

皆さんは膝を組むことはありますか?

椅子に座ると無意識に膝を組む方、きっと多いと思います。

片側だけで組む人、右で組んだら次は左と順番に両方組む人。

良く組む側の骨盤の腸骨は後ろに回転します。

両方で組む方は、最初の組む側の骨盤は後方で

次に組む側は上に引き上げて組まれてる方が多いです。

腰痛の原因にもなっています。

両方組む方の骨盤は、左右に高低差があります。

たまに少ない人もいますが、大なり小なり傾いています。

良く組む側の脚は、股関節が大きく屈曲し、外側に少し出ています。

この股関節が少し外に出る位置が楽になるとO脚に関与します。

骨盤のゆがみももちろんですが、O脚を気にする方はできるだけ膝を組まないようになさって下さい。

両脚をきれいに揃えて、脚同士で力を入れて閉めるようにして下さい。

その際、足首はきれいに揃えて行います。

そうすることにより、膝や股関節の開きを最小限にすることができます。

毎日の繰り返しが体に習慣的な癖を記憶し、

自分の知らない動作や姿勢の中で表現されてしまいます。

O脚を予防したい、O脚を改善したいと希望する方には大切なことですね。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティックセンター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

毎日良い天気が続いていますが、今日は小雨が降ってますね。

でも、それほど梅雨を感じません。

さて、本日はO脚についての第4段「膝を組む」です。

皆さんは膝を組むことはありますか?

椅子に座ると無意識に膝を組む方、きっと多いと思います。

片側だけで組む人、右で組んだら次は左と順番に両方組む人。

良く組む側の骨盤の腸骨は後ろに回転します。

両方で組む方は、最初の組む側の骨盤は後方で

次に組む側は上に引き上げて組まれてる方が多いです。

腰痛の原因にもなっています。

両方組む方の骨盤は、左右に高低差があります。

たまに少ない人もいますが、大なり小なり傾いています。

良く組む側の脚は、股関節が大きく屈曲し、外側に少し出ています。

この股関節が少し外に出る位置が楽になるとO脚に関与します。

骨盤のゆがみももちろんですが、O脚を気にする方はできるだけ膝を組まないようになさって下さい。

両脚をきれいに揃えて、脚同士で力を入れて閉めるようにして下さい。

その際、足首はきれいに揃えて行います。

そうすることにより、膝や股関節の開きを最小限にすることができます。

毎日の繰り返しが体に習慣的な癖を記憶し、

自分の知らない動作や姿勢の中で表現されてしまいます。

O脚を予防したい、O脚を改善したいと希望する方には大切なことですね。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティックセンター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

O脚=ぺちゃんこ座り(3)

こんにちは!

本日もO脚予防シリーズの

「ぺちゃんこ座り」とO脚の関係の第3回目です。

O脚になる要素は読まれましたか?

1.正座とO脚の関係

2.横座りとO脚の関係

「ぺちゃんこ座りは女の子座り」とも呼ぶようです。

図は、イラストAC様よりお借りしました。

ぺちゃんこ座りは、幼いお子さんから20代前半の女性によく見受けられます。

たまに男性の人もおられますが、数は少ないです。

子供の頃は全身柔軟性に満ちていますので、どのような座り方でも可能ですね。

この柔軟性全開の頃に座り方を指導すると良いです。

股関節や膝関節が正常な位置にあると、仰向けで足を投げ出した際に以下の図のようになります。

両脚のぺちゃんこ座りの方の多くは、内股脚になります。

仰向けで足を投げ出して、足の開きの角度を見てください。

ぺちゃんこ座りは、

女の子がテーブルで絵を描く際の様子を思い浮かべて頂くとわかり易いです。

その際は、片側への横座りだったり、ぺちゃんこ座りだったりしています。

この座り方は、かなりO脚に進む影響がありますので要注意です。

横座りの際に書きましたが、

横に出したときの股関節骨頭の位置は、内側に内旋させて体重が掛かりますので、

亜脱臼に近い状態で下方に押し出されます。

ところが、これが内股を強力に作りあげていきます。

さらに膝関節は見た目は外向きですが、

内側への戻る張力が働き、脚を戻した際に内旋膝を作ります。

内旋膝は、膝からしたの骨(脛骨)が内側に捻られてる状態です。

気をつけしても両膝は着かず、ふくらはぎは外側にはみ出しているように見えます。

ぺちゃんこ座りは上記の環境を両側で作り上げていきます。

楽と思っている座り方が、実は内股を強力にバックアップしていたのです。

今からでも遅くはありません。

長い時間のぺちゃんこ座りは避けて下さいね。

しばらくは癖との闘いです。

らいふ整骨院・ライフ・フィールド カイロプラクティックセンター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

本日もO脚予防シリーズの

「ぺちゃんこ座り」とO脚の関係の第3回目です。

O脚になる要素は読まれましたか?

1.正座とO脚の関係

2.横座りとO脚の関係

「ぺちゃんこ座りは女の子座り」とも呼ぶようです。

図は、イラストAC様よりお借りしました。

ぺちゃんこ座りは、幼いお子さんから20代前半の女性によく見受けられます。

たまに男性の人もおられますが、数は少ないです。

子供の頃は全身柔軟性に満ちていますので、どのような座り方でも可能ですね。

この柔軟性全開の頃に座り方を指導すると良いです。

股関節や膝関節が正常な位置にあると、仰向けで足を投げ出した際に以下の図のようになります。

両脚のぺちゃんこ座りの方の多くは、内股脚になります。

仰向けで足を投げ出して、足の開きの角度を見てください。

ぺちゃんこ座りは、

女の子がテーブルで絵を描く際の様子を思い浮かべて頂くとわかり易いです。

その際は、片側への横座りだったり、ぺちゃんこ座りだったりしています。

この座り方は、かなりO脚に進む影響がありますので要注意です。

横座りの際に書きましたが、

横に出したときの股関節骨頭の位置は、内側に内旋させて体重が掛かりますので、

亜脱臼に近い状態で下方に押し出されます。

ところが、これが内股を強力に作りあげていきます。

さらに膝関節は見た目は外向きですが、

内側への戻る張力が働き、脚を戻した際に内旋膝を作ります。

内旋膝は、膝からしたの骨(脛骨)が内側に捻られてる状態です。

気をつけしても両膝は着かず、ふくらはぎは外側にはみ出しているように見えます。

ぺちゃんこ座りは上記の環境を両側で作り上げていきます。

楽と思っている座り方が、実は内股を強力にバックアップしていたのです。

今からでも遅くはありません。

長い時間のぺちゃんこ座りは避けて下さいね。

しばらくは癖との闘いです。

らいふ整骨院・ライフ・フィールド カイロプラクティックセンター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

O脚=横座り(2)

こんにちは!

前回のO脚にならないための(1)編、しっかり読んで頂きましたか?

正座は、踵を両側にあまり倒さずにできる様に変えましょう!

今回は前回に引き続き「O脚にならないための!」の2回目です。

2.は「横座りをしない。」についてです。

日頃、横座りをする方は、左右どちらかにし易い側があります。

右側に脚を出す方は、左側へは出し辛い方が多いですね。

その逆もまたしかりです。

たまに両方とも容易にできる方もおられますが、

どちらかというと片側がすんなりと出せますね。

脚を出しやすい側は、背筋が割りとまっすぐ伸ばせますが、

出し辛い側は下記の写真のように体が傾きます。

この横座り、実は股関節を下方に亜脱臼させた位置に圧力が掛かっており、膝から下は外側に捻っていますが、戻る力が強く働き、内側への傾向が強くなります。

なので、横座りされる側の脚は内股を形成します。

さらに同側の骨盤の腸骨を前方に捻るため骨盤がゆがみます。

そして、その側の股関節は下方にズレ、股関節骨頭は、前方に行くため、大転子(股関節の外側の出っ張り)が後ろに捻れます。

仰向けで寝転んで脚を投げ出してみて下さい。

横座り時に脚を出す側の脚は、足が外に約45度開かずに

真っ直ぐに近い位置に来ている方が多いです。

両側とも外に45度開いてない方は、両脚とも内股ということになります。

内股は、若い世代は可愛げある立ち方のように見えますが、

50才を過ぎてくると、膝の変形と深い関係が出てきます。

O脚も酷いケースでは、気をつけ姿勢で立つと

両膝の間が指3本以上開いています。

こぶしが通る方もおられます。

O脚が酷いと遅かれ早かれ、必ず膝関節にトラブルが起きてきます。

予防としては、まずは横座りを止めることです。

止めれないにしても、少なく短い時間のみにして行きましょう。

毎日の積み重ねがとても大切です。

当方ではO脚も側彎も、膝の痛みでお困りの症状も調整しております。

お困りの方はご相談ください。

らいふ整骨院・ライフ・フィールド カイロプラクティックセンター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

前回のO脚にならないための(1)編、しっかり読んで頂きましたか?

正座は、踵を両側にあまり倒さずにできる様に変えましょう!

今回は前回に引き続き「O脚にならないための!」の2回目です。

2.は「横座りをしない。」についてです。

日頃、横座りをする方は、左右どちらかにし易い側があります。

右側に脚を出す方は、左側へは出し辛い方が多いですね。

その逆もまたしかりです。

たまに両方とも容易にできる方もおられますが、

どちらかというと片側がすんなりと出せますね。

脚を出しやすい側は、背筋が割りとまっすぐ伸ばせますが、

出し辛い側は下記の写真のように体が傾きます。

この横座り、実は股関節を下方に亜脱臼させた位置に圧力が掛かっており、膝から下は外側に捻っていますが、戻る力が強く働き、内側への傾向が強くなります。

なので、横座りされる側の脚は内股を形成します。

さらに同側の骨盤の腸骨を前方に捻るため骨盤がゆがみます。

そして、その側の股関節は下方にズレ、股関節骨頭は、前方に行くため、大転子(股関節の外側の出っ張り)が後ろに捻れます。

仰向けで寝転んで脚を投げ出してみて下さい。

横座り時に脚を出す側の脚は、足が外に約45度開かずに

真っ直ぐに近い位置に来ている方が多いです。

両側とも外に45度開いてない方は、両脚とも内股ということになります。

内股は、若い世代は可愛げある立ち方のように見えますが、

50才を過ぎてくると、膝の変形と深い関係が出てきます。

O脚も酷いケースでは、気をつけ姿勢で立つと

両膝の間が指3本以上開いています。

こぶしが通る方もおられます。

O脚が酷いと遅かれ早かれ、必ず膝関節にトラブルが起きてきます。

予防としては、まずは横座りを止めることです。

止めれないにしても、少なく短い時間のみにして行きましょう。

毎日の積み重ねがとても大切です。

当方ではO脚も側彎も、膝の痛みでお困りの症状も調整しております。

お困りの方はご相談ください。

らいふ整骨院・ライフ・フィールド カイロプラクティックセンター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

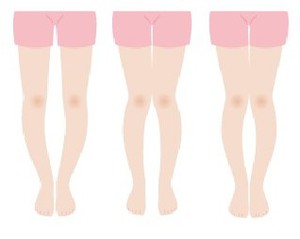

O脚=正座?(1)

来院される方やお問い合わせもあります「Oj脚」

O脚の多くは、産まれもった先天的なものは少ないです。

その多くは後天的に作られていきます。

ということは、日頃から注意すればある程度は防げるということです。

このある程度というのが、防止してもどうしてもなってしまう傾向があります。

それは遺伝的要素です。

しかし、それでも防げます。

1.正常な脚は、一番左側です。

2.目立つO脚です。

3.X脚のように見えますが、O脚です。

4.膝から下のO脚です。

共通点は、膝がすべて内側を向いています。

O脚が気になる方は、以下のことを充分に守って下さいね!

1.正座を少なくする

2.横すわりをしない

3.ぺチャンコ座りをしない

4.膝を長時間組まない

5.立っている時、片側のみに体重を掛けない

6.内股立ちをしない

7.その他

どうですか?

当てはまる条件はありますか?

説明します。

1.の正座を少なくするは、

正座をすると踵を両側に開いてお尻を乗せますが、それがO脚を作るための条件です。

膝から下が、内側に捻られて、内股を形成して行きます。

特に足を向ける方向に注意が必要です。

正座を行い、お尻を載せた足です。

まず、踵を極力左右に割らずに正座をするように練習しましょう。

次に、足の指が真横を向いている人ほどO脚を拡大しやすいです。

なので、踵を極端に割らずに、指先が後ろ方向を向くように努力して下さい。

昔の方で正座ばかりしていた人にO脚が多いのはその関係です。

さらに年齢が上がると共に、膝の変形に移行します。

今は椅子座りも増えましたので、酷いO脚は減って来ていますが、

それでもO脚の方は多いです。

本日は時間がないので、後日、各項目を詳しく説明して行きますね。

お楽しみに!

ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

O脚の多くは、産まれもった先天的なものは少ないです。

その多くは後天的に作られていきます。

ということは、日頃から注意すればある程度は防げるということです。

このある程度というのが、防止してもどうしてもなってしまう傾向があります。

それは遺伝的要素です。

しかし、それでも防げます。

1.正常な脚は、一番左側です。

2.目立つO脚です。

3.X脚のように見えますが、O脚です。

4.膝から下のO脚です。

共通点は、膝がすべて内側を向いています。

O脚が気になる方は、以下のことを充分に守って下さいね!

1.正座を少なくする

2.横すわりをしない

3.ぺチャンコ座りをしない

4.膝を長時間組まない

5.立っている時、片側のみに体重を掛けない

6.内股立ちをしない

7.その他

どうですか?

当てはまる条件はありますか?

説明します。

1.の正座を少なくするは、

正座をすると踵を両側に開いてお尻を乗せますが、それがO脚を作るための条件です。

膝から下が、内側に捻られて、内股を形成して行きます。

特に足を向ける方向に注意が必要です。

正座を行い、お尻を載せた足です。

まず、踵を極力左右に割らずに正座をするように練習しましょう。

次に、足の指が真横を向いている人ほどO脚を拡大しやすいです。

なので、踵を極端に割らずに、指先が後ろ方向を向くように努力して下さい。

昔の方で正座ばかりしていた人にO脚が多いのはその関係です。

さらに年齢が上がると共に、膝の変形に移行します。

今は椅子座りも増えましたので、酷いO脚は減って来ていますが、

それでもO脚の方は多いです。

本日は時間がないので、後日、各項目を詳しく説明して行きますね。

お楽しみに!

ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

あなたのO脚度をチェックする方法

先日から、O脚矯正やプロポーション作りのための問い合わせが来ています。

プロポーションつくりは、第一に姿勢です。

モデルさんの姿勢ではなく、人間本来の、そしてその人にあった姿勢です。

現在の姿勢と正しい姿勢の間にギャップがあればあるほど、改善のための努力を要します。しかし、悲しいかな続かない人が以外と多いのが事実です。

また日本人にはO脚が多く、膝の間が大きく開いている人が多いようです。全体の80%の人はO脚といわれるほどです。

過去にもO脚改善をして来ましたが、改善する人と改善しない人がいます。

また改善しても、しばらく経つとO脚に戻る人がいます。

一度、矯正しスレンダーな脚になったから、もう二度と戻らないというわけではありません。

姿勢も同じで自己管理を行い、習慣化すると管理も非常に楽になります。しかし、習慣化する前に断念されるのです。

下記にO脚かどうかのチェックの目安をお教えします。

続きを読む

プロポーションつくりは、第一に姿勢です。

モデルさんの姿勢ではなく、人間本来の、そしてその人にあった姿勢です。

現在の姿勢と正しい姿勢の間にギャップがあればあるほど、改善のための努力を要します。しかし、悲しいかな続かない人が以外と多いのが事実です。

また日本人にはO脚が多く、膝の間が大きく開いている人が多いようです。全体の80%の人はO脚といわれるほどです。

過去にもO脚改善をして来ましたが、改善する人と改善しない人がいます。

また改善しても、しばらく経つとO脚に戻る人がいます。

一度、矯正しスレンダーな脚になったから、もう二度と戻らないというわけではありません。

姿勢も同じで自己管理を行い、習慣化すると管理も非常に楽になります。しかし、習慣化する前に断念されるのです。

下記にO脚かどうかのチェックの目安をお教えします。

続きを読む

O脚と膝関節痛

前回は、「女性の方に多いO脚と股関節痛」について書きました。今回は、「O脚と膝関節痛」についてご紹介します。

O脚は、日本人の約8割がO脚もしくは、O脚気味といわれています。特に日本人に多いO脚は、「下腿内反膝」と呼ばれる膝から下にかけて、ふくらはぎが外側に飛び出したように見える脚のことです。

なぜ、ふくらはぎが外側にせり出したように見えるのか?

これは、正座や横座りなどの座り方が起因しています。正座は、踵(かかと)を両側に倒した状態で、その広がった踵の上にお尻を乗せます。このとき、すでにふくらはぎは大きく外側にせり出してしまいます。

また横座りの場合は、片方はあぐらのような脚で、片方は外側に大きく出して座らなければなりません。きつくなれば、その逆の座り方に変更です。この外側に出す脚がO脚に進行させてしまいます。

たまに正座や横座りをされていても、O脚になっていない方もおられます。その方の正座や横座りを拝見すると、踵の倒し方や横座りの脚の出し方に違いがあります。また椅子座りも結構多いようです。

欧米人の場合は、ほとんど日本人のようなO脚は見掛けません。正座をする習慣が無いからです。日本に来日した外国人の方に正座をしてもらうと、5分も経たない間に、足や膝が痛いと言い出します。しかし、私たち日本人は、子供の頃から正座や横座りの習慣を身につけますので、大して痛みを感じません。

慣れない人は、足にシビレがおきて大変にはなりますが、多くの方が少なくとも5~10分以上はできるでしょう!幼少の頃から日々の生活の中で繰り返し行われる正座や横座りは、あきらかにO脚形成に影響しています。

前回も書きましたが、膝の疾患を訴える方も多く、高齢の方ではすでに膝関節の変形が見受けられます。整形で診断してもらいますと、やはり変形性の膝関節症です。変形の酷い方では、すでに正座は不可能になり、歩行時も辛いばかりでなく、膝を曲げずに歩かれますので身体を左右に振りながら歩いてしまいます。

改善の見込みが無いと判断されれば、医師から人工関節置換手術の話がでます。これは仕方ないことなのです。変形も進行の度合いによりますが、一度変形が起きると現医学では骨を元に戻すことはできません。まだ進行度合いが少ない場合は、正座も歩行も十分可能ですが負担の多い正座や無理な歩行は若干控えるべきかも知れません。

痛みもなく変形も起きていない若い方のO脚も、O脚になりやすい習慣を続けている内に、知らぬ間に見えない速度で進行していくケースが多いようです。できるだけ痛みの無い内に改善したいものです。

O脚の判断は前回の記事をお読み下さい。

またスポーツ選手の場合も、O脚は見えないエネルギーの損失が考えられます。足関節の捻れ、膝関節の捻れ、股関節の捻れ、骨盤の歪み、背骨の問題など、骨格的な歪みが存在しますので、運動時の筋運動にロスが必ずあると考えます。

なぜなら、関節が捻れた状態では筋肉も捻れるわけで、その環境での運動は、余計な運動ロスエネルギーが発生していることになります。過去にもO脚をある程度矯正した学生さんで記録を簡単に伸ばした選手がいました。誰でも記録を伸ばせるかは不明ですが、少なくとも関節への負担は軽減し、筋力を発揮できる環境にはできるはずです。

O脚の矯正には、いくつかの関節や動きの改善が不可欠で、数回で改善する人もいれば、かなり回数が掛かるケースもあります。これはO脚の個人差と靭帯や筋肉の柔軟性、それに日頃の意識が関係します。

痛みの無いO脚でも、その度合いが大きい人は、若い内に矯正されることをお薦めします。O脚拡大の終末には変形してしまう可能性も大きいようです。

O脚改善は、まずはO脚を拡大しやすい座り方を変えることが最も重要です。踵割り正座やペチャンコ座り、横座りなどは、O脚を改善したいと思われる方はお薦めできません。

さらにお子様のおられるご家庭では、できるだけ椅子の生活習慣を増やしてあげて下さい。正座やあぐら座り、そして左右の横座りなど、万遍なくどの座り方もできるようにご指導されて下さい。日本人が足が短いといわれる原因もこのあたりにあるようです。

膝を曲げて自分の体重を乗せれば、足もしびれます!この現象は、自分の体重で脚の血液循環を妨げている証拠です。神経は血液の流れから発生する熱をもらって機能していますから、結果的に足がシビレを起こしてしまうのです。また血液が流れ出すときも同じような感覚器の回復時に違ったシビレ感が出てしまいます。

酸素や栄養を含んだ血液を遮断すれば、シビレだけでなく、長い目でみれば脚の伸びにも影響しておかしくありません。特に小さいお子さんや成長期の学生さんは気になるところです。日本人の長い歴史がありますので、遺伝的な要素もあると思いますが!

O脚矯正は若い人であれば、ある程度矯正は可能です。一度、ご相談下さい。一回受けてみると、その日から脚にちょっと違った感覚があります。継続するかは、その後に検討されても良いかも知れません。

アドバイスですが、内股歩きはぜひ止めて下さいね!

今、何位?→ 人気ブログランキングへ

ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 予約電話0952-27-1313

O脚は、日本人の約8割がO脚もしくは、O脚気味といわれています。特に日本人に多いO脚は、「下腿内反膝」と呼ばれる膝から下にかけて、ふくらはぎが外側に飛び出したように見える脚のことです。

なぜ、ふくらはぎが外側にせり出したように見えるのか?

これは、正座や横座りなどの座り方が起因しています。正座は、踵(かかと)を両側に倒した状態で、その広がった踵の上にお尻を乗せます。このとき、すでにふくらはぎは大きく外側にせり出してしまいます。

また横座りの場合は、片方はあぐらのような脚で、片方は外側に大きく出して座らなければなりません。きつくなれば、その逆の座り方に変更です。この外側に出す脚がO脚に進行させてしまいます。

たまに正座や横座りをされていても、O脚になっていない方もおられます。その方の正座や横座りを拝見すると、踵の倒し方や横座りの脚の出し方に違いがあります。また椅子座りも結構多いようです。

欧米人の場合は、ほとんど日本人のようなO脚は見掛けません。正座をする習慣が無いからです。日本に来日した外国人の方に正座をしてもらうと、5分も経たない間に、足や膝が痛いと言い出します。しかし、私たち日本人は、子供の頃から正座や横座りの習慣を身につけますので、大して痛みを感じません。

慣れない人は、足にシビレがおきて大変にはなりますが、多くの方が少なくとも5~10分以上はできるでしょう!幼少の頃から日々の生活の中で繰り返し行われる正座や横座りは、あきらかにO脚形成に影響しています。

前回も書きましたが、膝の疾患を訴える方も多く、高齢の方ではすでに膝関節の変形が見受けられます。整形で診断してもらいますと、やはり変形性の膝関節症です。変形の酷い方では、すでに正座は不可能になり、歩行時も辛いばかりでなく、膝を曲げずに歩かれますので身体を左右に振りながら歩いてしまいます。

改善の見込みが無いと判断されれば、医師から人工関節置換手術の話がでます。これは仕方ないことなのです。変形も進行の度合いによりますが、一度変形が起きると現医学では骨を元に戻すことはできません。まだ進行度合いが少ない場合は、正座も歩行も十分可能ですが負担の多い正座や無理な歩行は若干控えるべきかも知れません。

痛みもなく変形も起きていない若い方のO脚も、O脚になりやすい習慣を続けている内に、知らぬ間に見えない速度で進行していくケースが多いようです。できるだけ痛みの無い内に改善したいものです。

O脚の判断は前回の記事をお読み下さい。

またスポーツ選手の場合も、O脚は見えないエネルギーの損失が考えられます。足関節の捻れ、膝関節の捻れ、股関節の捻れ、骨盤の歪み、背骨の問題など、骨格的な歪みが存在しますので、運動時の筋運動にロスが必ずあると考えます。

なぜなら、関節が捻れた状態では筋肉も捻れるわけで、その環境での運動は、余計な運動ロスエネルギーが発生していることになります。過去にもO脚をある程度矯正した学生さんで記録を簡単に伸ばした選手がいました。誰でも記録を伸ばせるかは不明ですが、少なくとも関節への負担は軽減し、筋力を発揮できる環境にはできるはずです。

O脚の矯正には、いくつかの関節や動きの改善が不可欠で、数回で改善する人もいれば、かなり回数が掛かるケースもあります。これはO脚の個人差と靭帯や筋肉の柔軟性、それに日頃の意識が関係します。

痛みの無いO脚でも、その度合いが大きい人は、若い内に矯正されることをお薦めします。O脚拡大の終末には変形してしまう可能性も大きいようです。

O脚改善は、まずはO脚を拡大しやすい座り方を変えることが最も重要です。踵割り正座やペチャンコ座り、横座りなどは、O脚を改善したいと思われる方はお薦めできません。

さらにお子様のおられるご家庭では、できるだけ椅子の生活習慣を増やしてあげて下さい。正座やあぐら座り、そして左右の横座りなど、万遍なくどの座り方もできるようにご指導されて下さい。日本人が足が短いといわれる原因もこのあたりにあるようです。

膝を曲げて自分の体重を乗せれば、足もしびれます!この現象は、自分の体重で脚の血液循環を妨げている証拠です。神経は血液の流れから発生する熱をもらって機能していますから、結果的に足がシビレを起こしてしまうのです。また血液が流れ出すときも同じような感覚器の回復時に違ったシビレ感が出てしまいます。

酸素や栄養を含んだ血液を遮断すれば、シビレだけでなく、長い目でみれば脚の伸びにも影響しておかしくありません。特に小さいお子さんや成長期の学生さんは気になるところです。日本人の長い歴史がありますので、遺伝的な要素もあると思いますが!

O脚矯正は若い人であれば、ある程度矯正は可能です。一度、ご相談下さい。一回受けてみると、その日から脚にちょっと違った感覚があります。継続するかは、その後に検討されても良いかも知れません。

アドバイスですが、内股歩きはぜひ止めて下さいね!

今、何位?→ 人気ブログランキングへ

ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 予約電話0952-27-1313

O脚要素を作る「ぺちゃんこ座り」

O脚講座の第3弾です。今回は、「ぺちゃんこ座り」について書いてみます。

ぺちゃんこ座りとは、正座の両脚を広げて、その間にお尻を落とした座り方です。

おばあちゃんや幼い女の子がよくする座り方です。

一見、可愛い座り方に見えますが、大人になってもされている方にO脚の方が非常に多く見受けられます。

これは横座りの状態(脚を外側に出す)を両脚で行っている状態です。股関節は前方に押し出された状態に位置し、膝関節は大きく内旋(内捻り)した格好です。

脚を出す角度(股関節の外転)や膝を屈曲(曲げた角度)した状態により、O脚の度合いも変わります。

負担が股関節に出るケースでは、股関節の前方(鼠頚部)や後方・外側に嫌な痛みを感じたりします。股関節への無理な負担が大きいことを示しています。両脚とも内股の方が多いですね!

膝に負担が出るケースでは、内側の靭帯が引き伸ばされて常に緊張を与えており、両膝間のO脚がもっとも拡大しやすく、起立の姿勢で両ふくはぎが外側に張り出して膝関節が後ろに反ったような状態(反張膝)になります。また足首も内側を向きやすく、仰向けに休んで、両足を見ると真っ直ぐに上を向いています。

この座り方を頻繁にされる方の多くは、あぐら座りが出来ない方が多いです。中にはあぐらが出来ないことに気付かれて無理に股関節を広げようと負担を与えすぎたために股関節痛を招きます。

ヨガなどで股関節の無理なストレッチは避けて下さい。少しずつ慣らしていくことが大切です。

このO脚タイプで将来酷く進行していった場合、変形性の膝関節症や変形性股関節症に繋がります。変形したものは改善しませんが、進行を抑えるためには、まずは座り方を変えなければ関節に与える習慣が変わりません。今さえ問題がなければと思っていると、大変なケースになることになりかねません。

変形性の膝関節症や股関節症で来院される方々も非常に多いですが、問診すると「若い頃から横座りやペチャンコ座りばかりを常にしていた!」と仰る方々ばかりです。

そのまま進行すれば、関節本来の機能が損なわれ、歩行や日常生活に支障を来たすことになります。

O脚は早ければ早いほど改善しやすいのも事実、痛みの無いうちに改善するほうが期間も短くなります。但し、関節の動きを司る筋肉の状態が非常に固い方は、軽い運動を行い筋肉に柔軟性を呼び起こすことも重要です。

このような座り方をしていた場合、O脚は見えない速度で進行していきます。何も知らずにO脚になりやすい座り方をしていると、数年後、酷いO脚になって気づくケースもあり、O脚矯正にも期間とお金が掛かってしまいます。

お母さん方がお子さんの日常の座り方の指導をしてあげるだけで、O脚形成を止めることができますし、酷いO脚にならずにすみますね!特に年頃の女の子の場合、中学生や高校生の時期に気にし始めるケースが多いようですから、座り方のアドバイスはスマートなレッグラインを作るキーポイントです。

今、何位?→ 人気ブログランキングへ

ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 予約電話0952-27-1313

ぺちゃんこ座りとは、正座の両脚を広げて、その間にお尻を落とした座り方です。

おばあちゃんや幼い女の子がよくする座り方です。

一見、可愛い座り方に見えますが、大人になってもされている方にO脚の方が非常に多く見受けられます。

これは横座りの状態(脚を外側に出す)を両脚で行っている状態です。股関節は前方に押し出された状態に位置し、膝関節は大きく内旋(内捻り)した格好です。

脚を出す角度(股関節の外転)や膝を屈曲(曲げた角度)した状態により、O脚の度合いも変わります。

負担が股関節に出るケースでは、股関節の前方(鼠頚部)や後方・外側に嫌な痛みを感じたりします。股関節への無理な負担が大きいことを示しています。両脚とも内股の方が多いですね!

膝に負担が出るケースでは、内側の靭帯が引き伸ばされて常に緊張を与えており、両膝間のO脚がもっとも拡大しやすく、起立の姿勢で両ふくはぎが外側に張り出して膝関節が後ろに反ったような状態(反張膝)になります。また足首も内側を向きやすく、仰向けに休んで、両足を見ると真っ直ぐに上を向いています。

この座り方を頻繁にされる方の多くは、あぐら座りが出来ない方が多いです。中にはあぐらが出来ないことに気付かれて無理に股関節を広げようと負担を与えすぎたために股関節痛を招きます。

ヨガなどで股関節の無理なストレッチは避けて下さい。少しずつ慣らしていくことが大切です。

このO脚タイプで将来酷く進行していった場合、変形性の膝関節症や変形性股関節症に繋がります。変形したものは改善しませんが、進行を抑えるためには、まずは座り方を変えなければ関節に与える習慣が変わりません。今さえ問題がなければと思っていると、大変なケースになることになりかねません。

変形性の膝関節症や股関節症で来院される方々も非常に多いですが、問診すると「若い頃から横座りやペチャンコ座りばかりを常にしていた!」と仰る方々ばかりです。

そのまま進行すれば、関節本来の機能が損なわれ、歩行や日常生活に支障を来たすことになります。

O脚は早ければ早いほど改善しやすいのも事実、痛みの無いうちに改善するほうが期間も短くなります。但し、関節の動きを司る筋肉の状態が非常に固い方は、軽い運動を行い筋肉に柔軟性を呼び起こすことも重要です。

このような座り方をしていた場合、O脚は見えない速度で進行していきます。何も知らずにO脚になりやすい座り方をしていると、数年後、酷いO脚になって気づくケースもあり、O脚矯正にも期間とお金が掛かってしまいます。

お母さん方がお子さんの日常の座り方の指導をしてあげるだけで、O脚形成を止めることができますし、酷いO脚にならずにすみますね!特に年頃の女の子の場合、中学生や高校生の時期に気にし始めるケースが多いようですから、座り方のアドバイスはスマートなレッグラインを作るキーポイントです。

今、何位?→ 人気ブログランキングへ

ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 予約電話0952-27-1313

O脚要素を作る「横座り」

O脚講座、第2弾です。今回は、「横座り」について書いてみます。

O脚は他の国では非常に少なく、座する座り方をする私たち日本人では約8割位がO脚です。その原因は「座り方」の違いにあるようです。

横座りは、女性の方に多い座り方ですね!男性の方でも少ないですがたまにおられます。

座り方としては、左右のどちらかの脚を外側に出して、対側は少しあぐらのような状態です。股関節の動きを検査すると、その方がどちら側に脚を出して横座りをされるかほぼ100%判別できます。

それほど左右の股関節の動きに大きな違いが出ています。

幼少の頃は、どんな座り方でも可能ですが、中学生~高校生ぐらいで日頃の習慣的な座り方が決まってきます。しかし、この段階ではまだまだ柔軟性もありますので、座り方を変えていけばある程度は改善できる場合もあります。

横座りの偏った座り方をする方のO脚は、左右のどちらかが片方に比較してO脚が目立ってきます。すべての人に同じように出るのではなく、横座りの座り方にも人それぞれ違いがありますので一概に言えませんが、それでも少なからずO脚になりやすいのです。

中には気をつけの姿勢で、膝の間に「こぶし一つ」が出入りするほどのO脚の学生さんも居られました。将来が気になりましたが、継続して治療を受けられてかなり改善しました。

これが運動選手の場合は、関節が捻れる関係で筋肉にも余計な負担が生じやすくなります。なぜなら、運動の多くは、足で蹴る動作が多く、足首の捻挫や膝関節の故障、シンスプリントなどにも関係します。これが陸上だと、余計な運動エネルギーのロスが生じているのです。

左右のどちらかで横座りをしている方は、その反対側での横座りは少々しにくいはずです。体のバランスが保ちにくさを感じるはずです。それに比べて、日頃から横座りをする側は、バランスが保ちやすく背骨や骨盤もズレを形成します。

背骨や骨盤に歪みがあると、本来の筋力を発揮できないばかりか、歪みのせいで身長が低くなったり姿勢が悪くなります。

またO脚は見た目だけでなく、膝関節や股関節に無理が掛かりやすく年齢と共に徐々に拡大してくる方が多いようです。その理由は、O脚になる座り方を常に反復しているからです。

そのまま膝や股関節に無理な負荷を掛けていると、人によっては変形性の膝関節症や変形性股関節症に繋がります。酷いケースでは、膝関節や股関節の変形が進行して、関節自体の可動域が無くなって人工関節を入れなければならないことになります。

膝や股関節の変形が分った時点で、正座や横座りを極力止めて、椅子で座るようにして下さい。

これは変形の進行をを少しでも遅らせて、関節を痛めないコツです。

中には膝の関節に水が溜まりすぎて、その膨張により痛みが発生している方もおられますが、頻繁に水を抜くのは賛成できません。これは膝の中の圧力が下がった証拠であり、脳がそれを察知して水を出しているからです。

関節内部には滑液という水で骨と骨がぶつからない様に圧力を調整しているためです。関節内部の圧力が下がった結果、補給するために起きる現象です。まして表面の痛みだけを取るために水を抜いたり、痛み止めを乱用するのは避けるべきです。(時と場合にも寄りますが!)

膝関節を正しい位置に矯正したり、筋力を強化していくと水は自然に無くなります。大切なのは、水が溜まった原因は何なのかを知ることです。

水が溜まるケースの多くは、筋力の低下や関節位置の歪み、また一時的に無理な圧力が掛かりすぎた場合に起きますので、正しい治療とケア、それに筋力アップが必要でしょう。いずれも膝を捻るような座り方を変える必要があるようです。

先日来院された患者さんは、70代の女性で膝のお皿の少し外側が膨らんで痛いということでした。足首の関節、膝関節、股関節、そして骨盤と腰椎を正しい位置に戻して、その日はテーピングを施して帰宅して頂きました。2日後に電話があり、膨らみがキレイサッパリと無くなり、痛みが消失して喜んでおられました。あの膝に溜まった水はどこに行ったのでしょう!と驚かれていました。

膝の関節内部の圧力が元に戻れば水は自然に吸収されて無くなります。その後しばらくは、無理な歩行をせずに少しずつ慣らしていけば大丈夫です。ケースに寄っては、ご自宅で筋力アップの簡単な運動をして頂きます。

このようにO脚は、座り方ひとつで変えられますので、小さいお子さんが居られるご家庭では、偏った座り方を親御さんが教えるべきだと考えます。それだけで、スマートでカッコイイキレイな脚を作ることも可能なのです。

O脚は他の国では非常に少なく、座する座り方をする私たち日本人では約8割位がO脚です。その原因は「座り方」の違いにあるようです。

横座りは、女性の方に多い座り方ですね!男性の方でも少ないですがたまにおられます。

座り方としては、左右のどちらかの脚を外側に出して、対側は少しあぐらのような状態です。股関節の動きを検査すると、その方がどちら側に脚を出して横座りをされるかほぼ100%判別できます。

それほど左右の股関節の動きに大きな違いが出ています。

幼少の頃は、どんな座り方でも可能ですが、中学生~高校生ぐらいで日頃の習慣的な座り方が決まってきます。しかし、この段階ではまだまだ柔軟性もありますので、座り方を変えていけばある程度は改善できる場合もあります。

横座りの偏った座り方をする方のO脚は、左右のどちらかが片方に比較してO脚が目立ってきます。すべての人に同じように出るのではなく、横座りの座り方にも人それぞれ違いがありますので一概に言えませんが、それでも少なからずO脚になりやすいのです。

中には気をつけの姿勢で、膝の間に「こぶし一つ」が出入りするほどのO脚の学生さんも居られました。将来が気になりましたが、継続して治療を受けられてかなり改善しました。

これが運動選手の場合は、関節が捻れる関係で筋肉にも余計な負担が生じやすくなります。なぜなら、運動の多くは、足で蹴る動作が多く、足首の捻挫や膝関節の故障、シンスプリントなどにも関係します。これが陸上だと、余計な運動エネルギーのロスが生じているのです。

左右のどちらかで横座りをしている方は、その反対側での横座りは少々しにくいはずです。体のバランスが保ちにくさを感じるはずです。それに比べて、日頃から横座りをする側は、バランスが保ちやすく背骨や骨盤もズレを形成します。

背骨や骨盤に歪みがあると、本来の筋力を発揮できないばかりか、歪みのせいで身長が低くなったり姿勢が悪くなります。

またO脚は見た目だけでなく、膝関節や股関節に無理が掛かりやすく年齢と共に徐々に拡大してくる方が多いようです。その理由は、O脚になる座り方を常に反復しているからです。

そのまま膝や股関節に無理な負荷を掛けていると、人によっては変形性の膝関節症や変形性股関節症に繋がります。酷いケースでは、膝関節や股関節の変形が進行して、関節自体の可動域が無くなって人工関節を入れなければならないことになります。

膝や股関節の変形が分った時点で、正座や横座りを極力止めて、椅子で座るようにして下さい。

これは変形の進行をを少しでも遅らせて、関節を痛めないコツです。

中には膝の関節に水が溜まりすぎて、その膨張により痛みが発生している方もおられますが、頻繁に水を抜くのは賛成できません。これは膝の中の圧力が下がった証拠であり、脳がそれを察知して水を出しているからです。

関節内部には滑液という水で骨と骨がぶつからない様に圧力を調整しているためです。関節内部の圧力が下がった結果、補給するために起きる現象です。まして表面の痛みだけを取るために水を抜いたり、痛み止めを乱用するのは避けるべきです。(時と場合にも寄りますが!)

膝関節を正しい位置に矯正したり、筋力を強化していくと水は自然に無くなります。大切なのは、水が溜まった原因は何なのかを知ることです。

水が溜まるケースの多くは、筋力の低下や関節位置の歪み、また一時的に無理な圧力が掛かりすぎた場合に起きますので、正しい治療とケア、それに筋力アップが必要でしょう。いずれも膝を捻るような座り方を変える必要があるようです。

先日来院された患者さんは、70代の女性で膝のお皿の少し外側が膨らんで痛いということでした。足首の関節、膝関節、股関節、そして骨盤と腰椎を正しい位置に戻して、その日はテーピングを施して帰宅して頂きました。2日後に電話があり、膨らみがキレイサッパリと無くなり、痛みが消失して喜んでおられました。あの膝に溜まった水はどこに行ったのでしょう!と驚かれていました。

膝の関節内部の圧力が元に戻れば水は自然に吸収されて無くなります。その後しばらくは、無理な歩行をせずに少しずつ慣らしていけば大丈夫です。ケースに寄っては、ご自宅で筋力アップの簡単な運動をして頂きます。

このようにO脚は、座り方ひとつで変えられますので、小さいお子さんが居られるご家庭では、偏った座り方を親御さんが教えるべきだと考えます。それだけで、スマートでカッコイイキレイな脚を作ることも可能なのです。

O脚要素を作る正座とは

今回は、「O脚」について書いてみます。

スタイルやプロポーション作りの中でもっとも多い問い合わせは「O脚」についてです。

日本人の80%以上はO脚といわれるほど、多くの方がO脚もしくはO脚傾向にあるようです。

では、O脚とは一体、どのような状態をいうのでしょう!

まず両足をピタッと付けて立位姿勢で確認するとある程度分ります。

以下の要領で、全身が写る鏡の前に立ってください。(気をつけの姿勢)

1.まず両足の内くるぶしが軽く着きます。

2.両ふくらはぎが軽く接触している。

3.膝の間が接触している。

4.両ふとももが軽く接触している。

上記の場合は、O脚では無いと思われます。

但し、膝のお皿の位置が内側方向を向いていないことが理想的です!

1~4の項目で当てはまらない方、O脚かO脚傾向にあります。

もっとも多いのは、膝の間が着かない方です。

なぜ日本人に極めて多いのか?

これについては、20年ほど前から調べてきましたが、どうも日本の文化と関係しているようです。

それは、座する習慣です。

O脚は男性の方よりも圧倒的に女性に多い症状です。特に正座や横座りをする方に多く見受けられます。

正座は踵を両側に倒し、その中にお尻を収めるように座りますが、この座り方は股関節や膝関節、足関節をかなり捻った座り方になっています。足の甲は親指同士が軽く触れる程度の距離にあり、足首と膝関節に負荷が掛かり過ぎる座り方です。

また正座と似たような座り方でペチャンコ座(おばあちゃん座り?)がありますが、これもO脚形成に一役かっているようです。共通点は、ふくらはぎを外側に圧迫した座り方です。

これらの座り方を長期間していると、ふくらはぎが外側に飛び出したような内股状態になりやすく、常に股関節にも内旋状態を作り出しています。幼少の頃から、この座り方をしている方は「膝を倒したあぐら座り」ができなくなります。

足首の関節は「内反」と言って、捻挫を起こしやすい位置に捻って座っていることになります。

正座は私たちの歴史ある習慣的文化ではありますが、両踵を大きく両側に割らない正座を覚えたほうがO脚にはなりにくいのです。

小さいお子さんのおられるご家庭は、踵を割らない正座をお教え下さい。子供の頃から練習していけば、O脚をかなり最小限に抑えることができます。

O脚はそれ以外にもいくつかの共通点がありますので、何回かで書いてみたいと思います。

皆さんのプロポーション作りに参考になれば幸いです。

スタイルやプロポーション作りの中でもっとも多い問い合わせは「O脚」についてです。

日本人の80%以上はO脚といわれるほど、多くの方がO脚もしくはO脚傾向にあるようです。

では、O脚とは一体、どのような状態をいうのでしょう!

まず両足をピタッと付けて立位姿勢で確認するとある程度分ります。

以下の要領で、全身が写る鏡の前に立ってください。(気をつけの姿勢)

1.まず両足の内くるぶしが軽く着きます。

2.両ふくらはぎが軽く接触している。

3.膝の間が接触している。

4.両ふとももが軽く接触している。

上記の場合は、O脚では無いと思われます。

但し、膝のお皿の位置が内側方向を向いていないことが理想的です!

1~4の項目で当てはまらない方、O脚かO脚傾向にあります。

もっとも多いのは、膝の間が着かない方です。

なぜ日本人に極めて多いのか?

これについては、20年ほど前から調べてきましたが、どうも日本の文化と関係しているようです。

それは、座する習慣です。

O脚は男性の方よりも圧倒的に女性に多い症状です。特に正座や横座りをする方に多く見受けられます。

正座は踵を両側に倒し、その中にお尻を収めるように座りますが、この座り方は股関節や膝関節、足関節をかなり捻った座り方になっています。足の甲は親指同士が軽く触れる程度の距離にあり、足首と膝関節に負荷が掛かり過ぎる座り方です。

また正座と似たような座り方でペチャンコ座(おばあちゃん座り?)がありますが、これもO脚形成に一役かっているようです。共通点は、ふくらはぎを外側に圧迫した座り方です。

これらの座り方を長期間していると、ふくらはぎが外側に飛び出したような内股状態になりやすく、常に股関節にも内旋状態を作り出しています。幼少の頃から、この座り方をしている方は「膝を倒したあぐら座り」ができなくなります。

足首の関節は「内反」と言って、捻挫を起こしやすい位置に捻って座っていることになります。

正座は私たちの歴史ある習慣的文化ではありますが、両踵を大きく両側に割らない正座を覚えたほうがO脚にはなりにくいのです。

小さいお子さんのおられるご家庭は、踵を割らない正座をお教え下さい。子供の頃から練習していけば、O脚をかなり最小限に抑えることができます。

O脚はそれ以外にもいくつかの共通点がありますので、何回かで書いてみたいと思います。

皆さんのプロポーション作りに参考になれば幸いです。