動脈硬化の原因

2022年10月23日

動脈硬化は、主に糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満、喫煙などを原因として発症します。

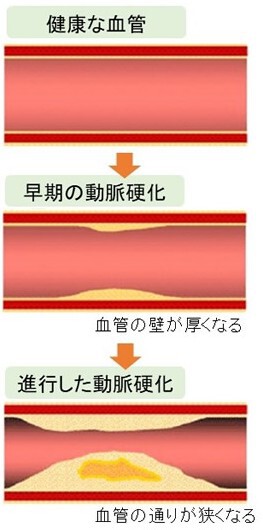

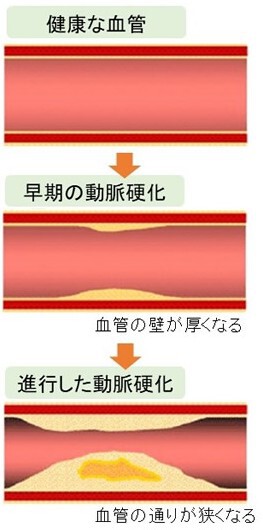

動脈硬化には3つの種類がありますが、ほとんどの患者さんはアテローム(粥状じゅくじょう)硬化です。

これは大動脈や冠動脈といった太い動脈の内膜にコレステロールなどの脂肪からなる粥状物質(アテローム:おかゆのようなどろどろとした物質)がたまって盛り上がったものです。

動脈の血管の内壁が徐々に狭くなると、下記のような図になります。

他にも、大動脈や下肢(足)の動脈、頚部けいぶ(首)の動脈に起きやすい「中膜硬化」、長期的な高血圧症が主な原因で脳や腎臓のなかの細い動脈が硬くなる「細動脈硬化」があります。

動脈硬化は、糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満などを原因として発症するため、これらに関連した検査を行います。主に、血液検査(HbA1c、中性脂肪など)や血圧・体重測定などです。肥満では、特に内臓脂肪が重要であるため、ウエスト周りなどを測ります。

動脈硬化になると血管が狭くなるため、これを確認するための画像検査も重要です。

具体的には、エコー、CT、MRI、血管造影などを行います。

動脈硬化の治療では、原因となっている糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満、喫煙に対するアプローチが重要です。各種内服薬を組み合わせたり、食生活・運動習慣などを見直したりなど、動脈硬化が進行しにくい状況をつくります。

また、禁煙を実施することも重要な治療のひとつです。

狭くなっている血管には、カテーテル治療によりステント留置やバルーン拡張などを行い、血管を広げます。血管の狭窄きょうさく(せばまること)がひどい場合には、新しく血液の通り道をつくることで血流を担保するバイパス術を選択することもあります。また、血管再生治療や内膜剥離はくり術と呼ばれる治療を行うこともあります。

大動脈で硬化が起きた場合、こぶ(動脈瘤)ができたり動脈が裂けたりすることがあります。この場合、血管を内側から補強したり(ステントグラフト内挿術)、人工血管に変えたり(人工血管置換術)する治療を行います。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

動脈硬化には3つの種類がありますが、ほとんどの患者さんはアテローム(粥状じゅくじょう)硬化です。

これは大動脈や冠動脈といった太い動脈の内膜にコレステロールなどの脂肪からなる粥状物質(アテローム:おかゆのようなどろどろとした物質)がたまって盛り上がったものです。

動脈の血管の内壁が徐々に狭くなると、下記のような図になります。

他にも、大動脈や下肢(足)の動脈、頚部けいぶ(首)の動脈に起きやすい「中膜硬化」、長期的な高血圧症が主な原因で脳や腎臓のなかの細い動脈が硬くなる「細動脈硬化」があります。

動脈硬化は、糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満などを原因として発症するため、これらに関連した検査を行います。主に、血液検査(HbA1c、中性脂肪など)や血圧・体重測定などです。肥満では、特に内臓脂肪が重要であるため、ウエスト周りなどを測ります。

動脈硬化になると血管が狭くなるため、これを確認するための画像検査も重要です。

具体的には、エコー、CT、MRI、血管造影などを行います。

動脈硬化の治療では、原因となっている糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満、喫煙に対するアプローチが重要です。各種内服薬を組み合わせたり、食生活・運動習慣などを見直したりなど、動脈硬化が進行しにくい状況をつくります。

また、禁煙を実施することも重要な治療のひとつです。

狭くなっている血管には、カテーテル治療によりステント留置やバルーン拡張などを行い、血管を広げます。血管の狭窄きょうさく(せばまること)がひどい場合には、新しく血液の通り道をつくることで血流を担保するバイパス術を選択することもあります。また、血管再生治療や内膜剥離はくり術と呼ばれる治療を行うこともあります。

大動脈で硬化が起きた場合、こぶ(動脈瘤)ができたり動脈が裂けたりすることがあります。この場合、血管を内側から補強したり(ステントグラフト内挿術)、人工血管に変えたり(人工血管置換術)する治療を行います。

らいふ整骨院、ライフ・フィールド カイロプラクティック外来センター

佐賀市兵庫町瓦町982-10 ご予約電話0952-27-1313

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。