土曜日の講習会報告(バランスメソッド四肢テクニック)

2009年10月25日

WHO国際基準のカイロドクター at 01:05 | Comments(0) | 勉強会&セミナー

24日は、土曜日の夜間講習会でした。

現在、バランスメソッドテクニックの下肢調整を勉強中です。

こられのテクニックをマスターすると、足や膝のむくみを改善でき、関節や筋群の緊張を解してリラックスした下肢を作ることができます。

受講生は、すでに下肢長を正確に分析できますし、体の重心を整えられるレベルになっています。どのテクニックが体のどこに、どのように影響して、どのような効果を導き出せるか?これが理解できます。

またどのような時に使用することで改善できるかも理解できています。

カリキュラムはさらに進み、バランスメソッドテクニックの四肢テクの下肢調整に入っています。四肢テクニックの下肢調整は、足関節の弛緩、膝関節の調整、股関節の弛緩に分かれています。

下肢の解剖学を学びつつ、各部の関節の構造と機能性、そして関節トラブルを分析するための整形学検査も理解しています。整形学検査では、膝の半月板検査、両側の側副靭帯の検査、十字靭帯の検査などを習得、また腱反射では「膝蓋腱反射・アキレス腱反射」、そして実際に一部の靭帯の場所を探り触れることができます。

膝関節の機能である大腿四頭筋やハムストリングとその機能的バランス、そして下腿部の腓腹筋やひらめ筋の機能などを学び、下肢関節や筋群の弛緩法を学んでいます。膝関節を緩めるためには機能と動かし方が大切です。

それらの練習を行いながら、股関節の機能と一部の弛緩法を学びました。関節構造が異なれば動きがまったく異なり、体重支持と可動性という狭間で常に動きを求める体の相対的な働きを理解しました。

学べば学ぶほど、人間の体は不思議な構造であることが分りますね。

テクニックは、これらの知識を理解して行なう場合とまったく知らないくて行なう場合とでは、効果も雲泥の差が生まれます。関節構造や筋肉機能などを理解して、痛みがどのようにして発生しているのか?動きは正常なのか?どこが変なのか?など、正しい場合と正しくない場合の違いは何なのか?

これらが理解できてくれば、もっとも最良の方法を自ら選択して調整することが可能になります。

例えば、「このような腰痛の場合は、このようにしなさい!」では、いつまで経っても考える力(分析力)がつきません。自分で理解できてはじめて考えることができますから、そういう意味では知識はもっとも大切です。

しかし、知識だけの詰め込みだけでは「紙に書いた餅」です。いわゆるペーパードライバーですね!路上で実際の運転練習をしなければ、本当の路上の変化に対応できるドライバーにはなれるはずもありません。路上では、さらに周囲への注意を払わなくてはなりません。

それが練習です。「知識の学習+実践練習+復習の積み重ね」です。本番がやってくるのは、この後ですから。

また人体の調整は痛みの部位だけでなく、関連部位への注意を払いながら行なうことができなければなりません。

現在の受講生の皆さんは、とても熱心で努力家ばかりですので、きっと素晴らしい治療家になれるでしょう!まだスタートしたばかりで同じライン上におられますが、これからもっと努力して誰にも負けない知識と技術を習得して欲しいです。

必ずその日の内に復習をして下さいね!そして、翌週までに家族や友人を練習台に、何度も繰り返してください。まさに「ローマは一日にしてならず!」ですね!

現在、バランスメソッドテクニックの下肢調整を勉強中です。

こられのテクニックをマスターすると、足や膝のむくみを改善でき、関節や筋群の緊張を解してリラックスした下肢を作ることができます。

受講生は、すでに下肢長を正確に分析できますし、体の重心を整えられるレベルになっています。どのテクニックが体のどこに、どのように影響して、どのような効果を導き出せるか?これが理解できます。

またどのような時に使用することで改善できるかも理解できています。

カリキュラムはさらに進み、バランスメソッドテクニックの四肢テクの下肢調整に入っています。四肢テクニックの下肢調整は、足関節の弛緩、膝関節の調整、股関節の弛緩に分かれています。

下肢の解剖学を学びつつ、各部の関節の構造と機能性、そして関節トラブルを分析するための整形学検査も理解しています。整形学検査では、膝の半月板検査、両側の側副靭帯の検査、十字靭帯の検査などを習得、また腱反射では「膝蓋腱反射・アキレス腱反射」、そして実際に一部の靭帯の場所を探り触れることができます。

膝関節の機能である大腿四頭筋やハムストリングとその機能的バランス、そして下腿部の腓腹筋やひらめ筋の機能などを学び、下肢関節や筋群の弛緩法を学んでいます。膝関節を緩めるためには機能と動かし方が大切です。

それらの練習を行いながら、股関節の機能と一部の弛緩法を学びました。関節構造が異なれば動きがまったく異なり、体重支持と可動性という狭間で常に動きを求める体の相対的な働きを理解しました。

学べば学ぶほど、人間の体は不思議な構造であることが分りますね。

テクニックは、これらの知識を理解して行なう場合とまったく知らないくて行なう場合とでは、効果も雲泥の差が生まれます。関節構造や筋肉機能などを理解して、痛みがどのようにして発生しているのか?動きは正常なのか?どこが変なのか?など、正しい場合と正しくない場合の違いは何なのか?

これらが理解できてくれば、もっとも最良の方法を自ら選択して調整することが可能になります。

例えば、「このような腰痛の場合は、このようにしなさい!」では、いつまで経っても考える力(分析力)がつきません。自分で理解できてはじめて考えることができますから、そういう意味では知識はもっとも大切です。

しかし、知識だけの詰め込みだけでは「紙に書いた餅」です。いわゆるペーパードライバーですね!路上で実際の運転練習をしなければ、本当の路上の変化に対応できるドライバーにはなれるはずもありません。路上では、さらに周囲への注意を払わなくてはなりません。

それが練習です。「知識の学習+実践練習+復習の積み重ね」です。本番がやってくるのは、この後ですから。

また人体の調整は痛みの部位だけでなく、関連部位への注意を払いながら行なうことができなければなりません。

現在の受講生の皆さんは、とても熱心で努力家ばかりですので、きっと素晴らしい治療家になれるでしょう!まだスタートしたばかりで同じライン上におられますが、これからもっと努力して誰にも負けない知識と技術を習得して欲しいです。

必ずその日の内に復習をして下さいね!そして、翌週までに家族や友人を練習台に、何度も繰り返してください。まさに「ローマは一日にしてならず!」ですね!

卒業式でした。

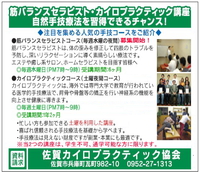

佐賀で学べるカイロプラクティック講座

カイロ教室受講生からの報告!

春から学べるカイロプラクティック講座のお知らせ!

カイロプラクティック講習会内容は「腸骨のズレ」でした。

小倉D.C.によるアクティベーターテクニックセミナー4/6福岡開催!

佐賀で学べるカイロプラクティック講座

カイロ教室受講生からの報告!

春から学べるカイロプラクティック講座のお知らせ!

カイロプラクティック講習会内容は「腸骨のズレ」でした。

小倉D.C.によるアクティベーターテクニックセミナー4/6福岡開催!